すっかり時間が空いてしまったが、前回の続き。

「その1」公開後、件の記事の執筆者の村井氏および事典の担当の方とのやり取りを持つことができ、こちらで指摘した点の一部についてはご理解いただいて、改稿という形で応えていただけることになった。また、そのやり取りの結果かどうかわからないが、「その1」公開時点で私が「その2」で指摘すべき大きな問題と考えていた点がひとつ、ちょうどいま改善に向けて動いているようなので、そのことは喜ばしく思っている。

その「大きな問題点」についてはまた後ほど触れるとして、まずは具体的な内容への疑問から。

[space height=”20″]

◆引き続き『エスキス』

こちらの上田泰史氏による総説の欄。終曲「神を讃えん」(この総説部分では「神をたたえよ」と表記されている)の解説では、この曲をいわゆる「ジュピター音型」を主題に作曲された音楽と位置づけ、さらにアルカンがこの4音を用いるときはそこに「神」を象徴させている、という解説が付け加えられている。だが、果たしてこれは事実なのだろうか?

[space height=”20″]

◇「神を讃えん」中での扱い

ジュピター音型はモーツァルトが好んだことからその名で知られるが、起源はグレゴリオ聖歌だと言われており、そこから多くは対位法的な楽曲の中に転用されてきた。フックスが意図してこれをフーガに用いていることは確かで、彼の教程で学んだ者はそれを知る機会もあっただろう。とはいえ、この極めて扱いやすい4音を見出せれば即「グレゴリオ聖歌の引用」と位置づけるのは危険な態度だろうと私は思っている。よく引き合いに出されるらしいベートーヴェン(いわゆる「月光」の第2楽章トリオ)など、どうにも無関係に思えてならないのだが。

さてアルカンのこの曲の中では、「ジュピター音型」は序奏と後奏といった形で現れる(強い印象を残す部分ではあるが、これを「主題」と呼ぶのは難しい)。また譜例を見れば分かる通り、ここでは4度の音程の連続によって作られるエキゾチックな響きが主眼となっていて、旋律的な動機とは対極にある使われ方と言っても良い。これをグレゴリオ聖歌や「厳格対位法」と結びつけて語ろうというのは無理筋ではないか。ちなみにこの曲の主部は正にコラール風の多声音楽であって、そちらは正に聖歌として論じられそうだ。しかし、その主題は序奏との関連性を感じさせはするものの、「ジュピター音型」とは言えないものだ。

蛇足かもしれないが記しておくと、個人的にはこの序奏・後奏はシナゴーグの鐘の音のようであると思う。シナゴーグとコラール? アルカンの世界観においては、そうした組み合わせも有り得なくはない、というのが私の勝手な夢想である。

[space height=”20″]

◇『大ソナタ』での扱い

閑話休題、アルカンがジュピター音型に「神」を象徴させていた根拠として挙げられている、『大ソナタ』ではこの動機が「主(”Seigneur”)」という註釈と共に現れる、という指摘について。この記述は不正確であり、誤りと表現しても過言ではないように思われる。

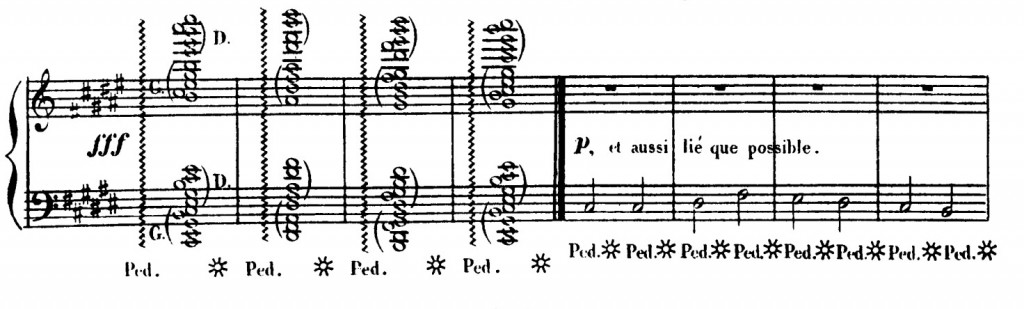

『大ソナタ』の第2楽章「ファウストのように」では、フゲッタ部分の主題として C#-C#-D#-F#-E#-D#-C# という音型が現れる。上はその出現部分の譜例であるが、ご覧の通り 「主」という言葉は記されていない。それが現れるのは、このフゲッタが p を保ったまま声部を増し、緊張感の高まった末に突如 fff に転じる瞬間である。

文字の位置にも注目していただきたい。フゲッタ主題はここでは右手に現れているが、 “Le Seigneur” は大譜表の下に記されている。アルカンは非常に几帳面な性格で、記号等の位置にも細かくこだわっていた。もしもこれがフゲッタ主題についての言及なのだとすれば、大譜表の上部に配置されていなければおかしい。出現タイミングも位置も食い違っているのに「共に現れる」としてしまってはまずい。「主」を表すのは、低音で打ち鳴らされる rf 付きの和音であり、あるいはその和音や fff の指示で実現される威圧的な音響効果そのものだと考えるのが自然な解釈なのである。

議論としては脇道になるが、『大ソナタ』第2楽章の主題が実はジュピター音型と同じ起源を持つ、と論じることは不可能ではない。元となった旋律は C-D-F-E-D-C の6音までのつながりで考える方が正確なようであり、これはフゲッタ主題の後半とも合致する。(しばしば同じ聖歌を元にしていると論じられる)バッハの平均律第2巻、ホ長調フーガとの類似はロナルド・スミスも指摘しているところである。

この見立てが正しいのなら、アルカンがこの中で重視したのはいわゆる「ジュピター音型」部分ではなく、 D-F-E-D (曲の調性に合わせると D#-F#-E#-D# )の4音である。この4音は楽章全体の第1主題にもなっており、冒頭では “Sataniquement” (悪魔的に)の指示と共に現れ、また反行形には “Le Diable” (悪魔)との注記がされている。この4音はファウスト(≒人間)の動機だろう。その身内に潜む懊悩や悪魔性などの負の側面、あるいは祈りや成就など正の側面の両方を、動機労作の中で象徴的に描こうとしたのがこの楽章なのではないか。この悪魔にも変化できる動機がフゲッタ部分の「祈り」にも埋め込まれているというのは構成上の重要なポイントだろうと思えるし、もしもそれが由緒ある聖歌からの意図的な引用でもあるとすれば尚更に興味深い。

……本筋から逸れてしまったが、こうして細かく見てくれば、いよいよ「アルカンは C-D-F-E の4音を『神』を喚起する際に用いる」という記述が(少なくともこのソナタにおいて)妥当性を欠くことは明らかだろう。

[space height=”20″]

◆『大ソナタ』総説に関して

大ソナタそのものの解説にも同じことが書いてあるのだろうかと思って読んでみたが、こちらには同様の言及はなかった。しかし、こちらにはそれとは別種の誤りが山積である。

この曲には「楽曲分析」タブはなく、「総説」タブに細かく分析的な事柄も記載されているスタイル(この辺りの統一感のなさも気にはなる)。内容は基本的にはロナルド・スミスの著書を参考に書かれたもののようなのだが、スミスの意図を読み違えたり省略したり、あるいは独自の要素を付け加え、結果として誤記となってしまっている部分が多いようだ。長くなるので以下、箇条書きにしておく。

- 第1楽章の調性がニ長調であると書かれているが誤り。冒頭和音はニ長調の主和音であるが、全体の調性を書くならロ短調である。

- 同第1段落「中間部への移行部では~」以下の一文は混乱している。 “palpitant” の指示は主題に対してではなく、嬰へ音の2連打に対するもの。嬰ハ音というのもこの嬰ヘ音の誤記?

- 同第3段落「ニ長調の嵐のような下降音階~」は “valeureusement” と書かれた部分を指す? ここも実際はロ短調。

- 同第4段落「いわゆる「ソナタ形式」~」冒頭でこの筆者も述べている通り、そもそもこの楽章はソナタ形式ではない。また短調のソナタ形式は、同主調で終わることもごく一般的。

- 第2楽章の調性が嬰ニ短調とあるのも正確ではない。嬰ニ短調のカデンツは提示部において一度も聴かれない。楽章の終わりは完全に嬰ヘ長調である。この楽章に調性を記そうとするのは、極めて難しいはずである。

- 同第2段落「この制御不能なまでの~」ここまで展開部であるような書き方であるが、誤りである。既存のソナタ形式に収まりきる構成ではないものの、あえて分ければこの前、調号がシャープ6つに戻った部分から再現部。

- 同第3段落「最終的には6声となる」実際には8、ないし9声である。(ロナルド・スミスの著作では「6声の転回可能対位法と2つの追加声部、および3つのダブリング、あわせて11の声部」とあるが、オクターブのダブリングまで数えるのはやり過ぎか)

- 同第3段落「嬰ハ長調から始まり」このフゲッタ部分はすべてミクソリディア旋法を基本としているので、この表記は不正確。「嬰ホ長調」の表記はロナルド・スミスも犯している誤り。あえて書くなら音階的には「嬰イ長調」だろうか。

- 同第4段落は文章が混乱しており読解困難。

- 第3楽章の第2段落「賛美歌」この表記は問題。

- 第4楽章の調性、嬰ト長調とあるのは嬰ト短調の誤りだろう。

- 同第1段落、「詩篇」この表記も問題。

- 同第3段落「主題が嬰ト短調で回帰すると~」どこを指しているのかまったく不明。その前後の記述も混乱している。二重付点のリズム動機を「ファウストのモチーフのさらなる変化形」と解釈しているように読めるが、それは当たらないだろう。総じてこの辺りはロナルド・スミスの著作を引き写そうとして誤読しているものと推察される(実はスミスの解釈自体にも疑問は残るのだが)。

[space height=”20″]

これらの誤りに加え、主語述語の混乱や単純な漢字変換の不備、欧文を併記する際のやり方、スペースの取り方など、この解説文はおよそ編集作業を経たとは思えないような状況にある。

[space height=”20″]

◆まだまだある誤りや疑問点

たとえば『片手ずつと両手のための3つの大練習曲』、楽曲分析が載っている方の総説(何度も言うようだが、こうした表記のずれも気になる)。特に第2番「序奏、変奏曲と終曲」の解説部分はかなり問題が多い。

- 「長大な序奏と5つの変奏から成る」終曲(フィナーレ)は変奏とは別に捉える必要があるので、(タイトルにもある通り)正確には「序奏、主題と4つの変奏、および終曲からなる」。

- 「主題 Andante 3/8イ長調」拍子は6/8。

- 「ここで初めて序奏で提示された~」序奏主題と変奏主題は完全に別の動機として扱われている(フィナーレでは同時に組み合わされて用いられる)ため、これは明白な誤り。

- 「第2変奏~」譜例が第4変奏のものになっており、ここから後の譜例はすべて記述された部分より後ろ。

- 「フィナーレ」前述の通り、ここでは序奏主題の回帰と、その後の変奏主題との対位法的組み合わせについて述べる必要があるだろう。

[space height=”20″]

また第3曲、「両手のための」の記述。

- 「Vivo scherzondo」この指示は目にしたことがなく、引用されている譜例にも Presto と書かれているようである。綴りもおかしい。

- 「この「異質な要素の並置」はその後~」これと同様の見解がいくつかの解説内に見受けられ、たとえば『協奏的大二重奏曲』の解説では、「動機による作品の統一は47年のピアノ・ソナタ 作品33の特徴でもあるが、50年代を通してそうした動機による全体構造の統一からは離れ、異なる音楽的要素を並列するという独特な形式を採用するようになる」とあるが、これも正しい認識なのか疑問。意外な要素を繋げるのはベートーヴェンなどにもよく見られ、アルカンの専売特許でもないし、1861年の『ソナチネ』などよく全体が統一されている。また『協奏的大二重奏曲』の第2楽章のトリオ自体「異質な要素」の最たるものと思える。

[space height=”20″]

このほかにも、「弾き分ける」が「引き分ける」になっていたり、「片手で交響的な響きを創り出される」など、推敲作業が行われていればすぐに気づいただろう単純なミスも散見される。こうしたTypoに変換ミス、文章の混乱などはこのページにとどまらず、あちこちの解説文に見出される。

ほか、タイトルの訳なども不自然なものが多い(私も論文で誤訳をしてしまっているのであまり言えないが……)。これは複数人による考証を経たものなのだろうか。たとえば「巻き糸」というのは正しいのだろうか(”fusée” は英語で言うところの「ロケット」と語源も意味もほぼ同じ)。

その点でいうと、『エスキス』のタイトルが見出しに登場しないのも不自然ではなかろうか。「総説」の中では、初版発行時には「48のモチーフ」という表題のみ、と説明がされているが、国内海外問わずあらゆる楽譜、録音、研究でも『エスキス』と題されているのに、その説明のみで見出しからも消してしまって良いのだろうか。

「ダビデの星」記事が堂々と掲載された件もそうだが、総じてこの事典は個人の独断が何のチェックも受けずに反映されるような状況にあるのではないか、と思えてくる。それどころか、記事の公開に際して文章の校正や誤字脱字の訂正さえ行われていない。

たまたま自分が詳しかったアルカンの項に絞って見てきたが、こうした問題がほかの記事には皆無であるとは到底思えない。

[space height=”20″]

◆ピアノ曲事典に改善を望みたいこと

こうして見てきた中で、ピティナ《ピアノ曲事典》の問題点は明らかになっていると考える。それは、個々の記事や、その執筆者に帰せられる単純な問題ではなく、事典全体の編集方針に帰せられるべき根本的問題である。

冒頭に「改善されつつある大きな問題点」があると述べたことをご記憶だろうか。その問題点とは、カワイから出版された楽譜の解説記事がまったく改稿を施されずにコピペ記事として載っており、「本曲集にはこの中から~を抜粋して収録した」など、事典としては理解不能な記述が多数含まれていたことであった。

それは順次改稿を施されているようだが、今度はその改稿の結果として、たとえば《音楽院演奏会の想い出:独奏ピアノのためのスコア(第2集)》は、内容の重複するタブが3つも存在するような状況になっている。

担当の方からは、ウェブ事典という性格上、更新を続けることが可能なので、問題が発覚すれば順次改善していけば良い、というのが基本方針であるとやり取りの中で伺った。しかし、それは表示確認や文章のチェック等を行わないことの説明にはならないだろうと考える。記事として公開されている以上、これは一般読者が「事典」だと思って読みに来るものなのだ。そして、ピティナは何といってもピアノ教育分野で最も権威ある団体ではないか。

信憑性に欠ける独自研究がチェックなしに記事となり、文章は推敲もされず誤字だらけ、画像リンクが切れていても重複する内容が並んでいても放置される。この現状は、責任ある法人サイトが事典として世に問うに足りるものだろうか。

私が改善を望みたいことは単純だ。記事内容の信憑性について、複数人でのチェック体制を築いて欲しい。編集の方、執筆者の方には、最低限の記事の推敲作業を行って欲しい。公開後には表示の確認くらいは行って欲しい。

また執筆者の方にも、事典は研究発表の場ではない、という理解を徹底していただきたいと思う。これはもちろん、記事を依頼している(だろう)編集の方から、指針として示される必要があるだろう。

上で指摘させてもらった『エスキス』記事等の執筆者、上田氏は大学の後輩で、そもそも私がピティナで連載を持つきっかけを作ってくれた方でもある。私などより遥かに立派な人物で(掛け値なしに申し上げている)、日本のみならず世界的に価値のある膨大な研究を精力的にこなし、貴重な情報を発信し続けている。そうしたことを知っているので、槍玉にあげるような形になってしまったことについては気がとがめているし、申し訳なく思ってもいる。

もしかすると彼にとってはこの事典はあまり時間を掛けられない類の仕事なのかもしれない。ちょっとした解釈の一例を紹介してみた、という体だったのかもしれない。それでも、これを「ピティナの事典」と思い、信頼できる情報を求めて読もうとする人が現実に存在している、ということを念頭に置いての発信をお願いできるなら幸いに思う。

No commented yet.